微服務(Microservices)架構已經是現代軟體開發的熱門選擇。許多人一談到微服務,往往直接聯想到 Kubernetes,彷彿兩者劃上了等號。事實上,微服務是一種 軟體架構模式,而 Kubernetes 則是一種部署與管理容器的平臺。兩者雖然契合,但並非必然關係。

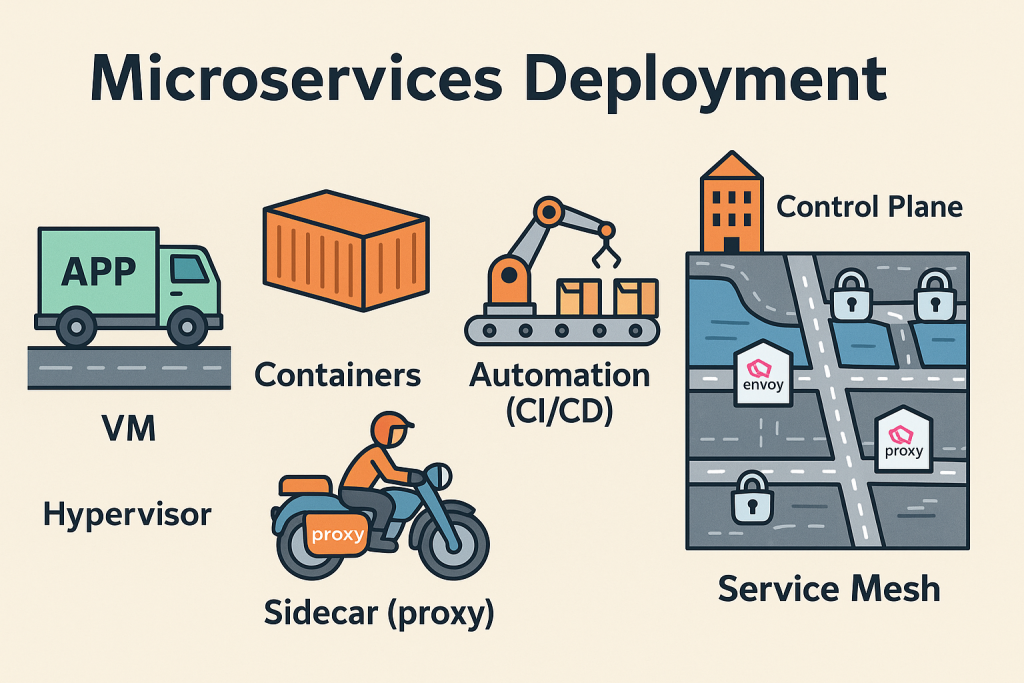

在這篇文章,我們將探討微服務的部署議題,包括 Container、VM、Sidecar、Service Mesh 等關鍵技術,釐清它們的定義、適用情境與技術細節,幫助大家更清楚地規劃微服務系統的部署策略。

在單體應用程式(Monolith)時代,整個應用部署在單一伺服器或 VM 上,運維相對單純。但隨著系統演進成微服務後,會遇到以下部署挑戰:

為了因應這些挑戰,部署技術從傳統 VM,到 Container,再到 Service Mesh,一路演進。

VM 是在一台實體伺服器上,透過 Hypervisor(如 VMware ESXi、KVM、Hyper-V)模擬多台「虛擬伺服器」,每台 VM 都擁有自己的 OS、資源隔離與應用執行環境。

適用情境

技術評估

容器是一種輕量級的虛擬化方式,透過共享主機 OS Kernel,實現應用與環境的封裝與隔離。代表技術如 Docker、Podman。

適用情境

技術實作

Sidecar 是一種部署模式,指在同一個 Pod(或 VM)內,主應用服務(Main Service) 與 輔助服務(Sidecar Service) 一起執行,Sidecar 專責處理與主服務相關但非核心的功能。

常見例子:

• Proxy:處理流量控制、加密、重試、負載平衡。

• Logging Agent:收集主服務的日誌並傳送到集中式儲存。

• 監控代理(Metrics Collector):收集服務效能數據。

技術實作

Service Mesh 是一種「專門用來管理微服務通訊」的基礎設施層。它將服務間的網路通訊、流量控制、安全治理,抽離到基礎設施中,通常採 Sidecar Proxy 架構(例如 Istio、Linkerd、Consul Connect)。

適用情境

技術實作

模式|定義|適用情境|優點|缺點

-----| -----| -----| -----| -----|

VM|硬體虛擬化,模擬完整 OS|傳統應用、高隔離需求|高度隔離、安全|資源開銷大、啟動慢

Container|輕量級虛擬化,共享 Kernel|微服務、雲原生應用|輕量、快速、可移植|隔離性低於 VM

Sidecar 主服務旁的輔助服務 日誌、監控、流量代理 功能解耦、語言無關 資源開銷高、複雜度增加

Service Mesh 管理服務間通訊的基礎設施 大規模微服務、零信任 強大流量控制、安全治理 成本高、學習曲線陡峭

微服務的部署不是單一解答,而是一個演進過程:

因此,我們不應將「微服務」與「Kubernetes」混為一談,而應該理解:

• 微服務是一種架構理念。

• Kubernetes 與 Service Mesh 則是實現微服務的強大工具。

部署策略的選擇,應依據系統規模、業務需求、團隊能力來決定。最重要的不是盲目跟隨潮流,而是讓技術真正解決業務問題。